循環器内科

検査

外来でできる検査

■心電図による検査

□12誘導心電図

心臓検査の基本となるものです。手足や胸に10個の電極を貼って、心臓を動かす電気の流れ、強さ、リズムなどをチェックします。

□24時間心電図(ホルター心電図)

12誘導心電図では数秒から数分間の記録しか行えませんが、粘着性の高い電極を装着し、長時間(24時間)の心電図を自宅で記録します。日常生活の中で感じる症状(胸痛、動悸、めまいなど)の原因の検出に役立ちます。

□携帯型心電図(携帯型心電計)

最長2週間、患者さんに貸し出し、ご自宅や外出先での発作の際に、ご自身で記録していただく簡易型心電図です。コンパクトサイズで、どなたでも簡単に記録ができ、頻度の少ない発作の原因究明に用います。

□植え込み型心電図(植え込み型心電計)

皮下に植え込む小さな心電計です。局所麻酔での小さな切開手術が必要です。滅多に起こらない失神発作の原因特定や、脳梗塞の原因となる不整脈(心房細動)の検出に有用です。バッテリーは3年間有効です。

□運動負荷心電図

運動の前後や運動中の心電図の変化を調べる検査です。心臓に負担がかかった時に起こる狭心症や不整脈の診断に用います。2段の階段昇降をエルゴメーターを使って負荷をかけます。

■超音波検査

□心臓超音波検査

超音波を用いて、現在の心臓の形や動き、逆流防止弁の機能、心臓の中の血流や血圧などをリアルタイムで調べる検査です。暗室で横向きになっていただき、胸の前方に超音波機器をそっと当てて観察をします。

□経食道心臓超音波検査

胃カメラのような装置を用いて心臓に直接接している食道から観察を行いますが、挿入時の痛みを最小限にするために浅い静脈麻酔を併用します。経胸壁検査に比べて障害物が少なく明瞭な画像が得られ、詳細な観察が可能です。

□末梢血管超音波検査

首や手足の動脈を体表面から観察し、動脈硬化の進行度合い、動脈の狭窄や閉塞の有無を調べます。また、静脈内の血栓の有無の検査にも用います。頸動脈エコー、腎動脈エコー、下肢動脈エコー、下肢静脈エコーに分かれます。

■脈波(動脈硬化)検査(ABI、PWV)

ABIとはAnkle-Brachial Index(足関節上腕血圧比)、PWVとはPulseWave Velocity(脈波伝達速度)の略です。これらは動脈硬化の程度を調べる検査で、末梢動脈疾患の診断にも有用です。ベッドに横になり心電図電極を装着し、両腕、両足首に血圧計を巻いて同時に測定し検査します。

■心肺運動負荷検査

(呼気ガス分析装置)

個人の運動能力(運動耐容能)を測定する検査で、心臓リハビリテーションの際の運動処方の重要な指標となります。心臓を患った患者さんの運動耐容能は低下しますが、心機能以外の要素にも大きく影響を受けます。個々の運動耐容能を正確に評価することにより、患者さん一人ひとりに適したオーダーメイド運動処方を行います。

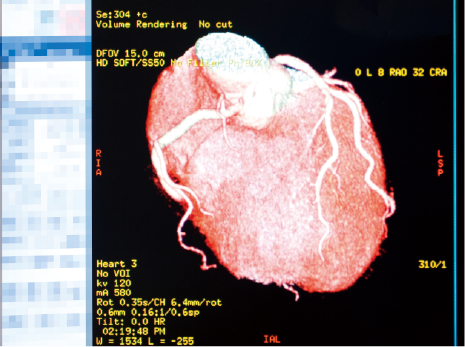

■心臓/動脈 CT/MRI

CT検査では造影剤を用いることで全身の主要な動脈の閉塞や狭窄、動脈瘤などを検出することができます。また心臓の動きに合わせて撮影すること(心電図同期)により、常に拍動している心臓を栄養する動脈(冠動脈)の検査も可能となり、狭心症、心筋梗塞の診断に役立ちます。

MRIでは心臓の形態、機能の評価のほか、組織学的な評価も可能で特殊な心筋症などの判断に用います。外来での検査が可能で、同時に肺などの心臓周囲の臓器の病変の検出も可能です。

入院が必要な検査

■冠動脈造影(カテーテル)

狭心症や心筋梗塞が疑われる際に行われる検査です。心臓を栄養する血管(冠動脈)にカテーテルを挿入して直接冠動脈に造影剤を注入し、冠動脈の評価を行います。主に手首周辺の動脈からカテーテルを挿入し、X線を用いて冠動脈の形態を動画で撮影します。また、特殊な機器や薬剤を用いて、冠動脈の機能的な障害についても検査を行います。入院が必要ですが、局所麻酔で行える検査です。

■末梢動脈造影剤

末梢動脈造影が疑われる際に、冠動脈造影と同様にカテーテルも用いて末梢動脈(主に下肢動脈)に直接造影剤を注入して動脈の狭窄や閉塞を評価します。

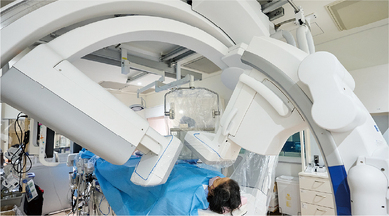

■心臓電気生理学検査(EPS)

不整脈の詳細な診断のためにカテーテルを用いて、電気的刺激を加えながら心臓内の刺激伝導系の異常を詳しく調べる検査です。心腔内に多数の電極を装着したカテーテルを挿入し、心筋局所の電位を記録しながら、心臓刺激を行い、不整脈を誘発し、その際の興奮伝導様式から不整脈発生の機序を知ります。不整脈の原因となる微小電位の検出も行われることがあります。